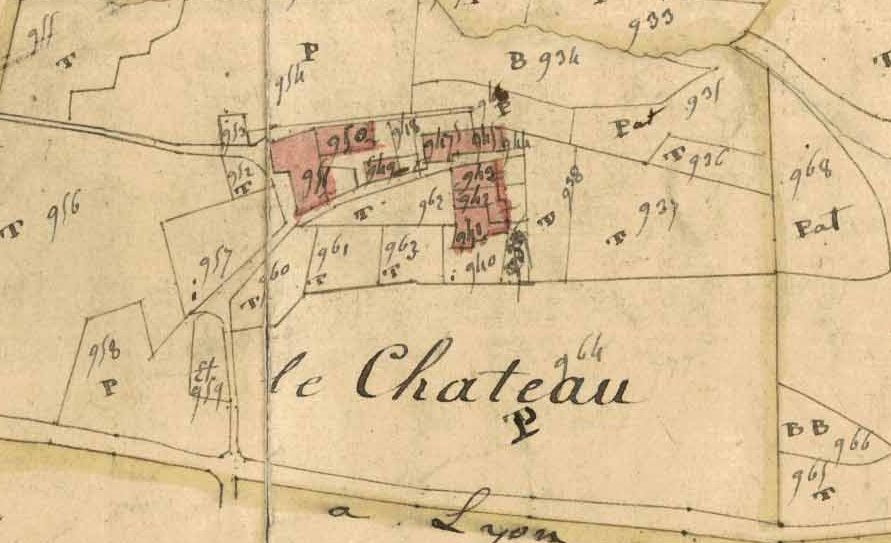

CARTE DE 1804

- « Le mas » est une dénomination très répandue en France. C’est un dérivé du bas-latin mansus/mansum, rendu en ancien français par mas qui signifie ferme, habitation rurale.

Le « mas » signifierait donc un certain état de la propriété rurale, lequel pourrait s’appliquer au territoire en question, appendice rural, juxtaposé à la ville, dont il faisait également partie.

Rabelais, dans le prologue du livre IV de son Pantagruel, parle d'un favori de Mercure qui acheta force métairies, force granges, force censés, force mas, etc. Le massu serait donc l'équivalent de banlieue : étendue de campagne autour d'une ville et qui en dépend[1]».

Ces forts assuraient la sécurité du village lui-même, et concouraient accessoirement à la défense de la seigneurie tout entière. Ils avaient été bâtis par les habitants. C’était le cas à l’Arbresle, à Chessy, à Tarare, à Bessenay, à Courzieu[2].

Ces châteaux sont tenus par des châtelains appartenant à des familles chevaleresques de la région, que les moines parviennent assez bien à contrôler[3].

La plupart des vassaux de Savigny étaient des officiers laïques, rétribués par l’octroi d’un fief de service. Nombre d’entre eux restèrent au service de l’abbaye, se passant de génération en génération certaines fonctions d’administration locale ou générale[4].

Le nom de Bessenay est cité, pour la première fois, dans un acte du cartulaire de Savigny, daté du 6 mai 889, et concernant des terrains situés dans le pays lyonnais (in pago Lugdunensi), dans l’ager (circonscription) de Bessenay (in agro Bessenacense), dans la vallée de la Brévenne (in valle quae dicitur Bevronica[5]).

En 1096, la paroisse de Bessenay, jusqu'alors dépendante de l'archevêque de Lyon, passe donc en possession de l'abbaye de Savigny. Cette recherche d’équilibre régional s’est accompagnée d’une solide politique de construction de châteaux et forteresses ayant une double fonction : militaire bien sûr (protection contre tout danger extérieur), et également administrative (sièges d’exercice des pouvoirs seigneuriaux, judiciaires notamment, mais aussi économiques)[6].

La date de création du château du Mas n’est pas connue mais son origine semble remonter au XIIe siècle : à cette époque, « pour tenir la vallée de la Brévenne, l’abbaye de Savigny fit élever la maison-forte du Mas, à Bessenay, et fortifier le bourg de Courzieu, au-dessus duquel la maison-forte de Saint-Bonnet-le-Froid contrôlait la traversée des Monts du Lyonnais[7] ».

Un dénommé Bernardi de Manso, est cité dans le cartulaire de l’abbaye de Savigny, comme pouvant donner le nom au château du Mas. Mais nous le retrouvons aussi dans les cartulaires de l’abbaye de Lézat, des templiers de Douzens, de l’abbaye d’Uzerche, de l’abbaye de Silvanès, dans les seigneurs des Bauges[1]. Quel était ce personnage ? [1] Gallica : « Bernardi de Manso »

Une transaction de 1298 nous montre qu’il était bien le vassal de Savigny auquel il payait une rente annuelle d’un dément[8] de froment, 3 d’orge et 1 septier de vin, du Mas (terre sur Bessenay), d’Arod, de Brullioles, de Saint-Marcel, d’Albigny (les Thorigny), de Saint-Irénée (l’abbaye lyonnaise avait des biens à Chambost, Brussieu et Bessenay), de Saint-Paul de Lyon (possessionné à Ancy)[9].

Mourant sans postérité en 1372, Antoine de Marcilly légua Chalmazel et ses biens à Mathieu de Talaru qui en devint possesseur au droit de sa femme, Béatrix de Marcilly. « Le Chapitre avait reçu de la maison de Talaru et de Béatrix de Marcilly les terres et rentes de Bessenay et de Brullioles pour une messe, qui devait être célébrée chaque année à l'autel de la Madeleine. Le cardinal de Talaru avait légué dix livres de rente pour cette chapelle où reposaient son père et sa mère, et Jean de Talaru, archevêque de Lyon »

La première mention de Bessenay, liée à la maison de Chalmazel, remonte à 1375 : « Damas d'Amanzé damoiseau, possède, avec Jean de Busseul, son demi-frère, la terre de Theizé (Teysiaco), située sur les paroisses de Theizé, Frontenas et Pouilly-le-Monial en Lyonnais, que leur avait léguée Jean de Marcilly, seigneur de Chalmazel, leur oncle. Le lundi après la fête de Ste Lucie, en décembre 1375, Damas d'Amanzé et Jean de Busseul échangent cette terre contre celles de la Duerii et d'Escelleiz, assises dans les paroisses de Charlieu, Saint-Denis, Saint-Maurice et Saint-Martin de Lixy, diocèse de Mâcon, avec Jean de Montcharvet, curé de Bessenay et son neveu Jean de Montcharvet[10] ».

Mais est-ce bien le titre et la propriété du château du Mas ?

Car il faut distinguer dans l’Ancien Régime, la différence entre seigneur[1], capitaine-châtelain[2], propriétaires avec la « terre alleu » dite libre de droits, contraire aux fiefs ou aux censives seigneuriales.

Sur le territoire de Bessenay, dans cet « Ancien Régime » il existait plusieurs territoires sur lesquels la justice[3] était rendue :

1) Sudieu et la Roue étaient rattachés à la justice de St Laurent-de-Chamousset,

2) Sérivol à celle du Prieur-archiprêtre de Courzieu,

3) Jussieu au chamarier de l’abbaye de Savigny,

4) le Jabert au notaire Greysolon, cité en février 1732 comme « sieur du Jabert » [4] et plus tard portant le nom de Greysolon du Jabert,

5) le reste de la « paroisse »[5] de la justice du Mas.

[1] Un seigneur au cours de l’Ancien Régime est le détenteur d'une seigneurie, en général une « terre »,le fief, sur laquelle il exerce de droits variables sur les terres et les personnes.

[2] Le châtelain ou capitaine-châtelain était, en Lyonnais, un officier seigneurial rendant la justice ordinaire, toujours assisté d'un juge, d'un procureur d'office (appelé procureur fiscal dans les seigneuries ecclésiastiques) exerçant le ministère public, et d'un greffier, parfois aussi d'un lieutenant de juge et d'huissiers.

[3] La basse justice (Affaires peu importantes), la moyenne les affaires civiles, la haute les affaires criminelles et les appels des basse et moyenne justice)

[4] Archives du Rhône Notaire Dalier 3E 29811 page 32/105

[5] Bibost, une partie de St-Julien-sur-Bibost

En 1389, Amédée de Talaru, fils de Mathieu, fut aussi archevêque.

La terre de Chalmazel a été le partage d’un cadet dont la branche subsiste encore et reste la seule du nom ; outre cette seigneurie, le marquis de Chalmazel possède encore dans le Lyonnais la terre de Bessenay, et en Forez, celle de Saint Marcel de Phélines et d’Escotay, qui en est la quatrième baronnie[10]».

et l'histoire continue.....

Historique de la famille TALARU-MARCILLY : cliquez sur le titre

[1] Revue du Lyonnais. Volumes 28 à 29 (p. 415).

[2] Idem (p. 151-152).

[3] Eglise et société chrétienne d'Agobard à Valdès, par Michel Rubellin (p. 314).

[4] De la seigneurie rurale à la baronnie : l'abbaye de Savigny en Lyonnais, par Roger Gaussin in Le Moyen âge, bulletin mensuel d'histoire et de philologie. Vol. 61. (p. 169).

[5] Dictionnaire illustré des communes du département du Rhône, par E. de Rolland et D. Clouzet. Tome 1 (p. 64).

[6] Eglise et société chrétienne d’Agobard à Valdès, par Michel Rubellin (p. 314).

[7] De la seigneurie rurale à la baronnie : l'abbaye de Savigny en Lyonnais, par Roger Gaussin, in Le Moyen âge, bulletin mensuel d'histoire et de philologie. Vol. 61. (p. 151).

[8] Valeur des mesures de la province de Forez :

- Le septier valait 16 bichets, équivalent aujourd’hui à 28 décalitres.

- L’émine valait 8 bichets, soit 14 décalitres.

- Le quartal valait 4 bichets, soit 7 décalitres.

- Le dément valait 2 bichets, soit 3 décalitres.

- Le bichet, boisseau, carton ou métier, pesait à Montbrison 33 livres sept onces, soit 16 kg. Ils étaient composés de six coupes.

- Le quarteron était la moitié du carton ou bichet.

- La coupe, par conséquent, était la sixième partie du bichet.

[9] La France par cantons et par communes : département de la Loire, arrondissement de Montbrison, par Théodore Ogier. Tome 1 (p. 279).

[10] Histoire et généalogie de la maison d'Amanzé en Mâconnais : XIe-XVIIIe siècles, par Charles Ordinis (p. 18).

Cadastre de 1823